会長挨拶

令和7年10月20日

「可能性の扉を開く東京都退職校長会」

東京都退職校長会会長 ⻆田美枝子

秋の七草に心和む季節となりました。会員の皆様には、健やかにお過ごしのことと存じます。本会の今年度の目標は、会員増強にあります。会員増強には、現職の方々との相互理解を深めることが第一と考えます。

【現職校・園長会に感謝】

八月に幼・小・中・高・特別支援学校長会代表との「教育懇談会」を開催しました。今年度は、五校種全ての代表に揃って出席していただきました。活発な意見交換が行われ、実りの多い教育懇談会となりました。幼稚園には昨年度から本会「会報」を全園に配付する協力をいただいておりますが、特別支援学校にも「会報」を全校に配布していただけることになりました。本会周知に向けて、また一歩前進しました。今後、本部は

各校・園長会に赴いて、本会の紹介をしてまいります。また、教育懇談会では、本会に教育支援を希望する声がありました。会員の皆様と、その声に応えていきたいと思いました。各支部においても、現職校・園

長会との信頼関係の構築が新入会員獲得の源となると思います。今年度三十一の支部総会にお招きいただき、会長として十四の支部に出席いたしました。そして、各支部が区市の教育委員会や現職校・園長会長を招いて、人間関係づくりを大切にしていることを実感いたしました。

【都教委による講演】

本会は都教委との関係を大切にしています。今夏も教育庁を表敬訪問いたしました。坂本雅彦教育長からは、本会への温かいご支援の言葉をいただきました。十月の支部長会では、昨年に続いて都教委に「子供がICTも活用しながら学びのプロセスを自ら決定する授業」を内容とした講演をしていただきます。会員の皆様には次号の会報で内容をお伝えいたします。

【教職員互助会との新たな連携】

今年度から、本会は「東京都教職員互助会」との関係を深めています。まず、本会への広告掲載が復活しました。早速、八月に発行した「薄版名簿」に、三楽病院の広告を掲載していただきました。また「東京都教職員物故者追悼式」において、今年度より本会会員は「東京都教職員互助会」の会員でなくとも、人生を全うされた時に追悼していただけることになりました。多磨霊園には東京都教職員互助会が管理する立派な「慰霊塔」があります。教職員互助会は、ご遺族の意思を確認して「名碑板」にお名前を刻み「廟堂」の石室に納めて追悼します。今後本会は逝去された方の名簿を、毎年四月に教職員互助会に送付いたします。東京都教職員互助会との、新たな連携により、本会の活動の幅が広がります。会員の皆様におかれましては、ご自愛専一に、実りの秋をご満喫ください。

会歌と会章

会歌の楽譜 作詞:塩見晴康様(江戸川支部) 作曲:宮下洋様(武蔵野・三鷹支部)

歌詞・楽譜・音声は下のボタンをクリックしてください

会 章

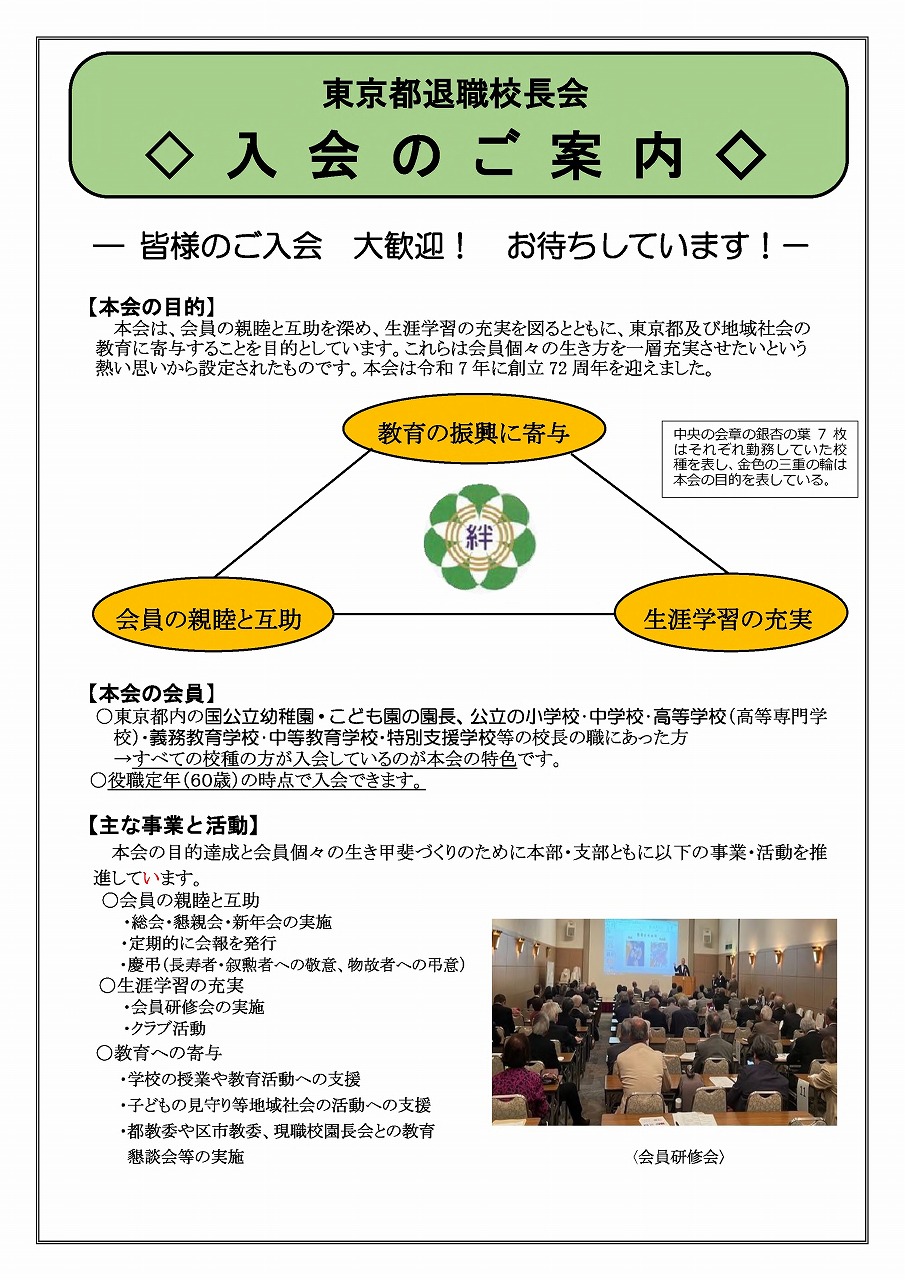

会章制作:田中敬二様(練馬支部) 周囲のいちょう7枚はそれぞれ勤務していた校種をあらわし、金色の三つの輪は、本会の目標を現している。本会の更なる発展を願って、輪が繋がらないようになっている。